ダンススコアの交換で何が起こるのか(壮大な無駄を祝福する)

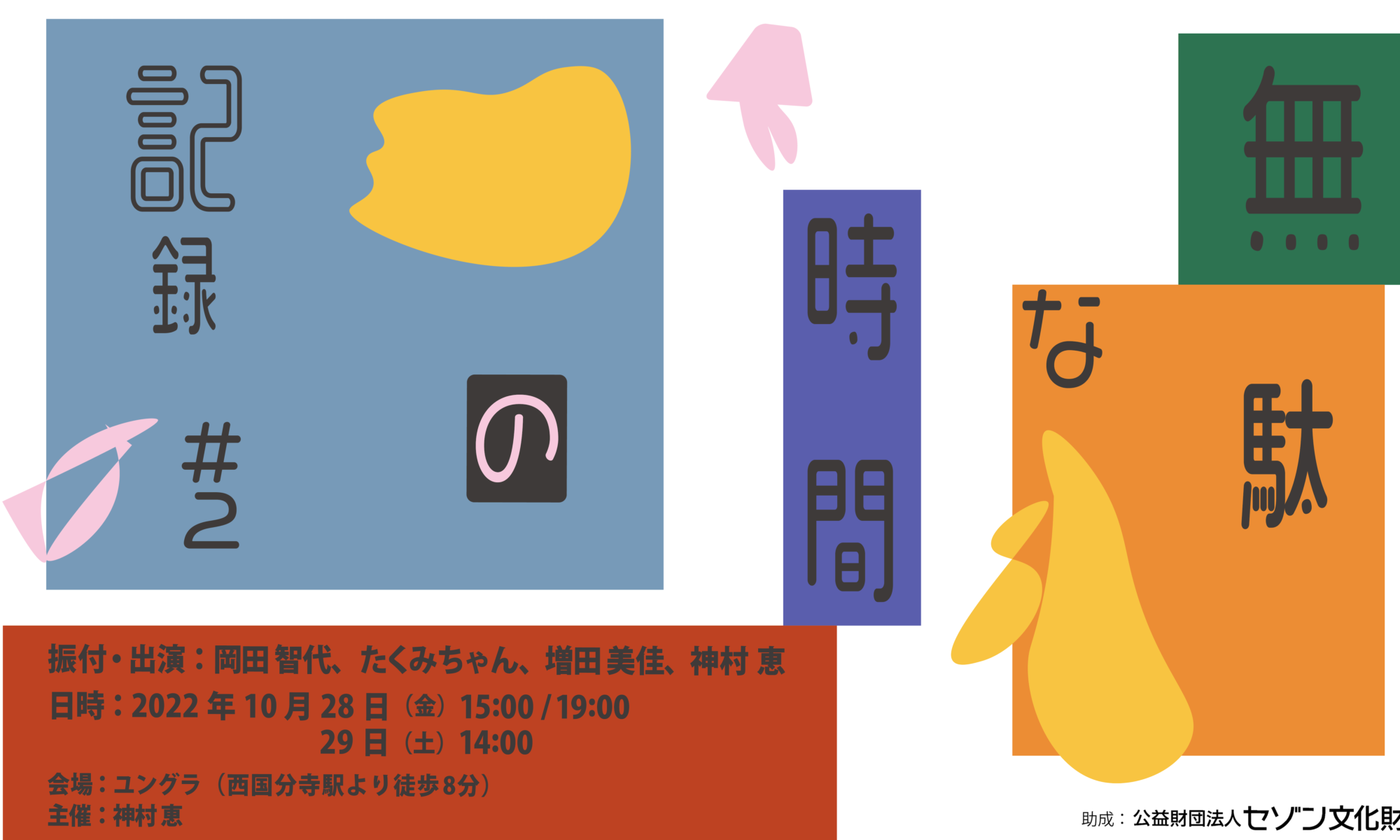

2022年10月28日〜29日、西国分寺のスタジオ・ユングラで《無駄な時間の記録 #2》が開催された。参加者は岡田智代、たくみちゃん、増田美佳、神村恵の4名。2021年に行われた《無駄な時間の記録》に続く、「スコアを元にダンスを立ち上げる公演」の第二弾である(以下では、第一弾を〈#1〉、第二弾を〈#2〉と表記する)。

「スコア」とは、「舞踊譜」とも呼ばれるダンスを踊るための「楽譜」である。2021年の『無駄な時間の記録』では、4人それぞれがダンススコアを作成し、それに準じたソロパフォーマンスを発表していった。今回はそのさらに新たな展開として、初演時のダンススコアを他の参加者に渡し、それをそれぞれが独自の解釈で踊るというリクリエイション企画が実施される運びになった。

なお、初演時の作品に関しては、ダンス研究者の呉宮百合香によるていねいなレビューがあるので合わせて参照いただければと思う(http://kamimuramegumi.info/muda_review_kuremiya/)。

老いの経験、記憶の質感──たくみちゃんによる「記憶の壁」(スコア:岡田智代)

まず、最初に上演されたのは、たくみちゃんによる「記憶の壁」。〈#1〉で岡田智代が制作したスコアである。とても簡素な6つのインストラクション(指示)で構成されている。短いので全文を引用しよう。

付箋を壁にランダムに貼ってもらう

- ルートを探り記憶する

- ルートを再現できるまで身体に落とし込む

- 記憶したものを正面向きの空間に拡げる

- 連続して空間に拡げる

- 縮小する

- 記録する

一読してすぐ了解されるように、このスコアは、ダンス作品のはじめから終わりまでを事細かく記録した舞踊譜でもなければ、ダンサーが表現するベき振付の完成図を示したものでもない。ダンサーが従うべき特定のルールやタスク(作業)が記された、いわば「指示書」である。周知の通り、1960年代にジョン・ケージなどの影響下でフルクサスやジャドソン・チャーチ・シアターが展開した方法論の系譜に連なるもので、他3人のスコアも、基本的な枠組みとしてはこの線に沿って作成されている。

こうしたタスク的なスコアの革新性は、視覚的な美しさの追求を前提に発展していった19世紀から20世紀のクラシックバレエやモダンダンス、モダンバレエの基本的なパラダイムを決定的に変えてしまった点にあった。具象的・抽象的なムーブメントを通じて、観客に現実より高次の虚構的なスペクタクルを提供するのではなく、ダンサーがその指示書(タスクやルール)を遂行する持続的なプロセスのなかで、その場で実際に起こりつつある予測不可能な「現実」の出来事を開示してみせた。

「虚構」から「現実」へ。課せられたタスクの忠実な実行は、華々しく、力強い、視覚的なイリュージョンのうちでは隠されてしまう、ダンサーが“振り付けられている”という実際の状況を露呈させる。観客には身体が巻き込まれている何かしらの“力”も含めて、その場でパフォーマンスを成立させているアクチュアルなフレームが意識されるようになるのである。

そうした60年代のパラダイムシフトに立ち返ってみたとき、岡田のスコアは実にユニークなものに見えてくる。岡田は、タスクとしてダンサーに課せられる“力”を、人間の身体に課せられる生物学的な条件であるところの「老い」として主題化したと考えられるからだ。

スコアによるダンスの形式化によって、ダンスは特定の時空間に拘束されない一般的な普遍性を獲得するように思えるし、日常に見いだされる運動としてのタスクには誰でも行うことができるという平等で民主的な美学が宿っているように思える。60年代の前衛的なパフォーマンスが目指した大きな方向性も、高級芸術と日常生活のヒエラルキー、さらにそれと連動する玄人(プロ)と素人(アマチュア)の二項対立的な区分を突き崩し、芸術実践をすべての人間に開かれた日常の領域に取り込むことであった。

しかし、万人に共通する日常など存在しないし、個々の身体は日常の動作を同じように遂行するニュートラルな存在にはなりえない。岡田は、日常性に依拠したパフォーマンスの方法を引き継ぎつつも、そこからむしろニュートラルな形式に還元不能な衰える肉体の有限性(老い)を見据える。2022年の東京オリンピックで正式種目になったボルダリングを参照項に、「壁に貼られた付箋のルートを記憶する」というゲーム的なタスクを設定するところから、それをスムースに覚えられないという“老い”にともなう“もの忘れ”が意識されるシチュエーションをスコア化するのだ(資本と国家に専有された東京オリンピックへの脱力的な抵抗の含意も興味深いが今はそこを掘り下げない)。

タイトルにある『記憶の壁』は、老いによる記憶力の衰えを、目の前に立ちはだかるボルダリングの壁として表現する優れたタイトルと言えるだろう(このスコアそれ自体が“脳トレ”になっているともイメージできる)。同一の知的・情緒的・身体的な能力を有する近代的な個人を前提に了解されるスコアの普遍性に対して、そうは言ってもスコアだってだんだん覚えられなくなりますよというふうに、常に残余の夾雑物として立ち塞がる肉体/記憶の衰えに光を当てたのだ。

このスコアは岡田の生活に息づく“老い”の経験から汲み出されたものだろう。それを世代も性別も異なるたくみちゃんが実演することは本当に可能なのだろうか? 確かにたくみちゃんは、“老い”の肉体的な条件をパフォームすることはできない。けれどもその代わりに、“覚えられなさ”をめぐるまた別のアプローチを発明した。

たくみちゃんのパフォーマンスで強調されるのは、スコアの3〜5で指示される「記憶したものを空間に拡げる・縮小する」パートである。観客に呼びかけて、右手の壁と後方の窓──ユングラの一面は外のベランダに出入りできるスライド式の窓になっている──に付箋を貼ってもらい、ボルダリングのように手をかけるためのルートを記憶していく一連の手順は〈#1〉の岡田と変わらない。

しかし、当初はサスペンスフルで軽快なミュージックをバックに、壁の二面に広がる付箋の空間に展開されていた動きのスケールは、次第に、身体を軸にその場で回転するほどにまで縮小されていき、粘度の高い水溶液ないし泥沼の中をむりやり泳ぐようなネットリとした身振りに変わっていく。つまりここでは、付箋のルートを記憶するために必要となる時間的な負荷が、身体の動きに抵抗する空間の“粘着性”に変換され、想起する行為にともなう時間の“質”として可視化されていったのである。

岡田のダンスが肉体の“老い”を主題化していたのだとしたら、たくみちゃんは、人がなにかを記憶していく時間そのものに焦点を当て、なにかを思い出すときに生じる──見えない──時間の質感が空間に“塑像”されていく一連の手続きとして、岡田のスコアをまた別の仕方でリプレイしてみせたのだ。

無駄な時間の俳句──神村恵による「あたたかな顔」(スコア:増田美佳)

自身でも俳句を詠む増田美佳は、俳人・阿部青鞋の俳句が持つ独特の身体性に以前から興味を持っていたのだという。そこで全集から選んだ40句をスコアにして、〈#1〉のダンスのクリエイションに取り組んだ。この俳句に描かれた身体にまつわるイメージが実に面白いので、適当にいくつか抜粋して紹介しよう。

てのひらをしたへ向ければ我が下あり

あたたかに顔を撫ずればどくろあり

ひたいから嬉しくなりてきたりけり

筋肉が緊張すればすみれ咲く

人間の一部始終の鼻のあな

われというものは単なる唾液にて

「てのひらをしたへ向ける」、「顔を撫でる」など、句から直接的な動作が導かれるものもあるし、「筋肉が緊張すれば…」のように外見からはわからない身体的な操作もあり、さらに「ひたいから嬉しく…」のように肉体ではなく思念や感情の動きをあらわしたものもある。「われというものは…」などは動作や感情の動きと単純には結びつかない「私」の存在をめぐる哲学的な洞察である。

さて、これら、身体との多様な結び目を作り出す俳句のスコアからどのようなダンスが立ち上がりうるのか? 神村恵のアプローチは、まさに「身体との多様な結び目」がどのように作り出されるのかという問いそのものを立ち上げる「実験」であったと言っていい。

そう、神村の他作品にも通じることだが、本作のリプレイには身体の意味やイメージを未規定のまま開いておきながら、スコアの遂行によっていったい何が起きうるかをその場で試していくドライな実験性がある。ユングラの中央辺りに立った神村は、舞台の左手にプロジェクションされていく俳句の文字と横並びになり、俳句から発想されるふるまいをひとつひとつ身体化していく。そのとき、観客は、神村の動きから生み出される意味やイメージというよりも、プロジェクションされる文字と神村に身体化されるふるまいの関係性に目をやることになるのだ。

「合掌をひらいて曼珠沙華にする」という文字が映し出されるときに、胸の手前で合掌を作り、それをパカリと開いてみせる神村のふるまいは、俳句に対する身体的な注釈に見える。また、「ひたいから嬉しくなりてきたりけり」で左右に激しく振られる頭は、心理的な感情の物質的な翻訳として理解される。そして、「われというものは単なる唾液にて」のように一見したところ観念的にも思える「私」の洞察は、風向きを読むように口の中に入れた人差し指を突き立てることで、唾液に濡れた指のひんやりとした感覚を通じて具現化されるのである。

これらのふるまいは俳句というテクストの一義的な解釈を表現するものではない。あるいは、俳句に描かれた“指令”に従うタスクの遂行でもない。逆に、唾液に濡れた人差し指が立てられることで、阿部青鞋の俳句は初めて読まれうるものになる。神村の“実験”は、俳句と身体がこれとして決められていないさまざまな関係の結び目を紡ぐ“遊び”の空間を開くのだ(実際、上述したとおり、身振りと俳句が関係する仕方に一貫性はまったくない)。

俳句と身体の多様な関係の結び目を遊ばせる神村の実験は、もう一度、別の仕方でスコアを実演する2周目において、さらにラディカルな展開を見せる。そこで神村は、海に揺れる海藻のように左腕を上下に振る動きを反復しながら、40の俳句をひとつひとつ発語していったのだ。

私的には、植物に水を与えるように、左腕に俳句を浴びせて育てているのかなという感想を抱いたのだけれども、ここにもまた文字と身体が並置された1周目の実験と同様に、声と左腕が並置されることで、その関係の仕方が問い質される“実験”のシチュエーションを見るべきだろう。

〈#1〉の企画概要では、ダンスは何も生み出さない遊び=無駄な行為の最もたるもので、「ダンススコアは、人間の行為の“無駄さ”を記録するものと、捉えることもできる」と述べられていた。阿部青鞋の俳句が世界と身体の遊戯的な関係性を記録しているのだとすれば、それもまた無駄な時間の記録であり、ゆえにダンスである。

神村は、俳句の解釈の身体的な表現に向かうことなく、ダンサーの身体と俳句の文字を独立したメディウムとして並置しながら無駄を無駄なままに現象させる。つまり、俳句を踊るのではなく、俳句と踊る。遊ぶ。それをまなざす私もなんだか世界と踊っている気がしてくる。

たくみちゃんの動く城──増田美佳による「たくみちゃんの動く城」(スコア:たくみちゃん)

ハウルの動く城か! と、突っ込みたくなるのは私だけではなかろう。そこのところの関係はよくわからないが、ともかく、たくみちゃんいわく“建て増し”の方法で作られたというスコアを見てみると、タスクの書かれたセルがどんどん付け足されているさまは確かに例の“動く城”っぽい!

4つのスコアのうちで、唯一、EXCELの形式を用いて作成されたたくみちゃんのスコアは、比喩的・具体的なタスクをひとつの単位=セルとして、それを通時的な縦軸と共時的な横軸に配置する方法で構成されている。横軸にはたとえば、「遍く充満している素粒子を全部お尻に集めたらそこだけが重くなる」「起き上がりこぼしのようにしゃがみになる」などというタスクが並ぶ。横並びのブロックは身体上で“同時再生”するというのが基本的なルールである。

“建て増し”の方法が持つ意義については、別のレポート(https://note.com/peorthe/n/ne4a46665d06f)で考察しているから興味のある方はそちらを参照していただきたいのだが、そもそも私は、〈#1〉のときにたくみちゃんのスコアを他のダンサーが上演する場面を思い浮かべることが出来なかった。それというのも、たくみちゃんの身体とその振付は引き剥がせないほどベッタリ癒着しているように見えていたからだ。

たくみちゃんが行うパフォーマンスの外観は、抑圧された無意識の欲望や感情を外化する表現主義的な側面が色濃い。重視されるのも内的な即興性だ。このスコアにしても、「粘土のクレイアニメと同期して踊る」という自身の即興的なパフォーマンスをベースに書き起こされている。そのような内的な衝動に表現される代替不能な〈私〉性をスコア化して、他に移植することなんて出来るのだろうか?

ところが、増田のパフォーマンスは、このスコアの本質が社会的に抑圧された私的な欲望の発露というより、むしろ人工的な生命のプログラミングであることを明かしてみせた。

スコアと照らし合わせてみるとわかるのだが、増田は複数のタスクが同時進行する複雑なスコアを、極めて忠実に、そして繊細に身体化している。そこで展開されるムーブメントは、精妙な美しさをたたえており、見る側のさまざまなイメージを喚起する。そのなかでも白眉は、ジャワ舞踊の伝統的な型を取り入れたとあるパートである。

「たくみちゃんの動く城」には、「右手を前後に小さく振る」のように具体的な指示もあれば、「背骨から水が湧き、ウォータースライダーとなって床にぶちまけられる」のように比喩的なタスクも多数散りばめられている。一見してデタラメな記譜にも見えるのだが、主筋は(意外と?)明晰だ。大まかにその筋を記述するならば、水が湧き出して粘土状になった身体に火入れがされて花瓶ができ、その花瓶に活けられる花から幻想的な光景が去来するが、身体の内部では「悪」との苛烈な戦いが巻き起こる、といったふうになる(もちろん何故か茶柱が立ったり、私には解読不能な隠喩も多い)。

このなかの花瓶に花が活けられるパートにジャワ舞踊の型が取り入れられた。ジャワ舞踊の知識を持ち合わせておらず、どういう理由でその接続が企図されたのかを読み解くのは難しいが、端的に言って、もともと粘土に同期する不定形の即興だったたくみちゃんのパフォーマンスがインドネシアの伝統的な型に結びついたことに私は驚いたのである。

そしてなにより──上演からスコアの筋はもちろん読み取り得ないわけだが──踊り手の意志を反映するのではなく、タスクとジャワ舞踊の型に動きの主導権を明け渡した増田のパフォーマンスは、スコアから余分な贅肉の一才を削ぎ落として、その骨格をあらわにするものだった。

スコアの骨格とはなにか。大きく腕を振ったのちに身体が軟体化したように地をすべり、そこから揺られ、振られ、胎児のような形象から精妙な手技の乱舞へと至る軌跡である。そこに私は、意志をもたない“粘土”と化した身体に生命が吹き込まれ、美しく咲き誇る花になる一連のプロセスがまるで機械じかけのカラクリのように的確に作動している様を見るのだ。おそらく、このスコアは、クレイアニメと同様に、事物に生命を吹き込みその“霊魂”を作動させる=アニメートするプログラムなのである。

増田によるスコアの忠実な遂行と型との接続は、たくみちゃん本人の意志や身体性ならびに作家性と癒着してあいまいになっていたスコアそのものに内在する思想や世界観を鮮明に取り出してみせた。たくみちゃんのいなくなった「たくみちゃんの動く城」に増田が搭乗したことで、「たくみちゃんの動く城」が動き出したのである。

並置、乖離、想像から実験のアナキズムへ──岡田智代による「記録な時間の無駄」(スコア:神村恵)

トリを飾るのは岡田智代。神村恵の「記録な時間の無駄」を上演した。

冒頭、神村のスコアの作成には、ぼんやりしているときに思い浮かんだ25個の言葉を記録すること、なんとなく歩いた8つのルートを記録することがまず必要なのでそれをやったと説明する岡田は、このスコアの難しさを観客に向けて語る。

3つのパートがあるんですけど、やってみてわかったのは、身体とか頭の状態にひとつだけ絞って集中することをできるだけしないような仕組みになってるんですね。ルートはこれを歩いて、でも頭の中では別のルートを思い描いてくださいとか……とても難しいことだなと思っていて。

こうした前フリもあって、タスクの方法に特徴的な、実際に困難な作業に取り組むときに発せられる緊張感が場ににじみ出る。はじめますと言い、スコアに従い、後ろ向きにあぐらをかいて座った岡田は、右手・右足、左手・左足、あとはおそらく肩や頭をフリースタイルで使って、うろうろルート8本の線を描き、同時に、ぼんやりワード25個を適当に発語していく。

「細胞がひと粒ずつ消灯していく」、「猫の肉球は心のおつまみ」などが私的にはパワーワード。いわゆるカニ歩きのようなステップでだんだんと腰を落としながら遠景を見据えるまなざし、そしてその流れとかぶさり発語される「ほとんどのことは忘れていく」から「波の音を聴いていたい」までの連なりから、詩的な情景やストーリーを思い描くこともできる。これは「神村恵による『あたたかな顔』」の節でも述べたように、“ぼんやりワード”と“うろうろルート”に関する二つのタスクが同時進行することで、言葉と身体が並置され、そのあいだに絡まる双方向的な関係から観客の脳内にさまざまな意味や情景やストーリーが立ち上がるという“実験”的な仕掛けだ。

それから岡田は合気道の受け身をとるような感じで何度か転がる。次いで、物思いに耽るように、あるいは慎重に自身の足取りを確かめるように、右手から左手に向かって、ときどき軽い停止をはさみながら歩行する。

しかしその外観は、別方向に進もうとしながら「ルート8」を転がる、「ルート8」を頭の中でたどりながら「ルート5」を歩く、という支離滅裂なタスクによって、結果的に生まれたものであることに注意しなければならない。並置の方法にもつながるが、ここでは意識と身体(動作)の“乖離”が意図的に作り出されている。

最後、3つ目のパートでは、舞台中央に直立した岡田がまず「もうすぐ66歳の人ってこんな感じかな」と言葉を発する。その後、「不明瞭な発話」で同じ台詞を口にしたあとで適当な身振りを行うまでをワンセットにして、これを7回反復する。適当な身振りとは、日本舞踊っぽい(?)手振り、足を左右にスイングさせる、身崩れしたゴーゴーダンス、頭から左右の肩甲骨から左右の膝へと重心を移動させる円運動、呼吸に合わせて膨張する姿態、などなど。

ただし、身振りする身体は「もうすぐ66歳の人」の表象でも表現でもない。そこで身体は観客の想像を一時的に映し出す場所になる。観客の想像の場所となった身体を通じて、「もうすぐ66歳の人」が意味するものは複数に分岐する不安定な状態に置かれ、それぞれの観客の記憶や知識に呼応して揺れ続ける。「こんな感じ」が指し示すものはどのような実体にも帰着せず、身振りが起こるたびに「あんな感じ」や「そんな感じ」や「ひょんな感じ」という諸可能性の束を一時的に顕在化させていくのである。

このスコアは互いに無関係な思考やものたちが接触・衝突する支離滅裂な浮遊感を作り出す。身体に記憶された地図(うろうろルート)と、思考メモ(ぼんやりワード)というありふれた日常の記録を素材とするが、それゆえに、生の基盤である日常が侵食されていくような恐ろしさがある。岡田のパフォーマンスからは、「記憶の壁」で取り上げた「老い」の主題との接続も読み取れるだろう。

やや唐突だけれども率直な感想を述べるならば、今回、あらためて見直してみても、神村の描くスコアは美しいと思った。なぜだろうか。おそらく、観客あるいはこれを実行するプレイヤーを説得しようとする主張の押しつけがましさが、まるでないからではないか。

スコアは完全に形式化されており、支離滅裂な状態を設計する並置、乖離、想像といった相互に関連する方法が、このスコアを遂行する者を被験者にした実験を作動させる。実験の内容──生成する意味や形象や喚起される感情──はプレイヤーによって多様に変化する。そして、実験の検証結果はどのような内容であろうとも、単なる事例のひとつとして受け入れられる。そしてそれがその場に立ち会わせた人々で共有されるのだ。

ここにあるのは一般に共有される常識への懐疑をすぐさま──ときに社会批判的な──主張へと展開させるのではなく、あらゆる立場性を括弧に入れる徹底的な共同探求の姿勢である。私はそこにタスクの遂行という方法が潜在的に含意していたアナキズム的な共同性の倫理を垣間見るのである。

ダンススコアの共同研究プラットフォームあるいは越境する交換のメディウムへ

〈#1〉のレビューで呉宮は「スコア」がクリエイションに対して持つ意義について以下のように指摘している。

言うなればスコア作りは、動きや考えを自分の身体から一旦切り離して他者化する作業である。(…) 「ダンス」を個々の身体から引き剥がすことで、自他で等しく共有し議論できる対象にする。

スコアの作成は「ダンス」を自分の身体から引き剥がして外部化=他者化する。そうしてスコア化された「ダンス」は誰もが議論し、吟味し、別の仕方で踊ることのできる公共財=共通の財産になる、というわけだ。

だとすれば、「スコアを元にダンスを立ち上げる」という本企画のポテンシャルは、〈#2〉で初めて十全に発揮されたことになる。スコアがスコアとしての自立した強度を持ち、万人に共有される財産になりうるのかは、他のダンサーの試演を通じてテストされる必要があるわけだ。

〈#2〉の開催は、それぞれの作家の意図を離れてスコアを共通の財産にするための重要なステップのひとつであり、それは確かにひとつの達成を見せたのではないかと思う。当然ながら、どの上演にしてもスコアをパフォームするそのやり方に注意が向き、スコアを作成した本人が上演したときには彼/彼女の作家性と混同されてあいまいになっていたスコアのポテンシャルが見えてきたからだ。

ところで、〈#1〉の一環として開催された岡山大学教授・酒向治子のオンラインレクチャーの参照から大雑把にまとめてしまうと、スコアの機能は① 上演されなければ消え去ってしまう作品を記録し、参照・利用可能な形式で保存すること(アーカイブ)と、② 新しいダンス、あるいはユニークな運動や身振りを生むためのインスピレーションをもたらすこと(リクリエイション)である。

スコアではアーカイブとリクリエイションが分かち難く結びついている。そのなかで、タスクやインストラクションで構成されたスコアは、オンラインレクチャーで紹介されていたラバノテーションやランゲージ・オブ・ダンス(LDC)とは違い、ひとつひとつの振付を事細かく記述するものではなく、スコアの実行に対する解釈も自由度が高い。厳密なダンス作品のアーカイブというよりはリクリエイションの源泉としての比重が大きいのである。

それでも、ダンスはスコア化されることで、時間や場所の限定を超えて、異なる文脈を生きる他者に手渡しうるものになる。2015年前後には、演出家のオン・ケンセンが主導した「ダンスアーカイブボックス」のプロジェクトにおいて、日本の振付家が作成したダンスアーカイブをシンガポール国際芸術祭の企画でアジアのアーティストが上演するという注目すべき動きがあった。「アーキビスト」としてこのプロジェクトに参加した手塚夏子は、2020年にベルリン版のダンスアーカイブボックスを独自に展開するなど、ダンスアーカイブの可能性は現在進行系で試され続けていると言っていい。

本企画が、地理的・文化的な境界を超えるグローバルな越境性を志向しているわけではないだろう。〈#2〉を通じて感じられたのは、より身近なあいだがらであるからこそ可能な共同研究プラットフォームの創出である。

しかし、スコアを元にダンスを立ち上げる主体は誰であってもかまわないわけだし、「無駄な時間」が多種多様な文脈を生きる他者と共有され、それこそ壮大な「無駄」を生むようなデタラメな展開は実に痛快だ。実際、国や企業やSNS=ネット世論の同調圧力に領有されない「無駄」な場所(注目されないプラットフォーム)を確保し、グローバルに無駄の連帯を繋げてゆくことは、私自身の“自由”の感覚を失わないためにも極めて重要な課題である。

公共財としてのダンススコア=アーカイブが、有形無形の規制をすり抜け、諸個人の真に自由な交流の場を開いていくのか、どのようにして未来の他者に手渡されるのか。さらに馬鹿げた「無駄」の展開に勝手な期待を寄せて本稿の締めくくりとさせていただきたい。

——–

渋革まろん(パフォーマンス批評)

演劇・パフォーマンスを中心に批評活動を展開。「チェルフィッチュ(ズ)の系譜学――新しい〈群れ〉について」で批評再生塾第三期最優秀賞を受賞。演劇系メディア演劇最強論-ingの〈先月の1本〉にてパフォーマンスとポスト劇場文化に関するレビューを毎月連載。最近の論考に「灯を消すな──劇場の《手前》で、あるいは?」(『悲劇喜劇』2022年03月号)など。

《無駄な時間の記録#2》公演詳細 http://kamimuramegumi.info/record-of-useless-time-2/

《無駄な時間の記録》公演詳細 http://kamimuramegumi.info/record_of_useless_time/