ポスト劇場文化の〈雰囲気〉と“参与の構造”を解析する──プロジェクト・ユングラ「交換レジデンスプロジェクトvol.1」

渋革まろん

1.上演と集会──あおいさんの問い

結論から述べるならば、私はプロジェクト・ユングラの「交換レジデンスプロジェクトvol.1」にポストシアター的な状況におけるひとつの応接を読み取りたい。「ポストシアター」とは、劇場(シアター)と劇団(カンパニー)、あるいはプロデュース制度を中心に組織された舞台芸術の創造・受容のシステムが、コレクティブ、アーティスト・イン・レジデンス、ワーク・イン・プログレス、アートプロジェクト、プラットフォーム、オープンスペースといった語群で記述される別のシステムに移行しつつある、あるいは移行したことをあらわす概念である。そこでは何を良いものとみなすかという価値規範も変化する。「ポストシアター」の観点を導入することで、プロジェクト・ユングラが意義深いものに見えるとしたらそれはなぜなのかを考えてみたい。

・・・・・

まず、「交換レジデンスプロジェクトvol.1─ないことがあること─」を企画した「プロジェクト・ユングラ」について若干の説明を加えよう。ユングラは、ダンサーの神村恵を中心に設立された国分寺市にあるスタジオ。スペイン語で「ジャングル」を意味し、「部屋と建物全体、建物と周囲の土地など、空間を広く連続的に捉えること、ここを基点に様々な人のネットワークが絡まり合い広がっていくこと」を運営理念として掲げるオルタナティブスペースである。

「様々の人のネットワークが絡まり合い広がっていく」とあるように、ユングラは公演の興行を行うことに特化したスペースではない。むしろ、稽古会、ワークショップ、公演、リサーチやプロジェクトの報告会、勉強会などの多岐にわたる“集まり”を通じて、アート実践に関わるコミュニケーションの交点・拠点となることが目指されている。

そうしたプログラムの一環として、山口市のオルタナティブスペース「スタジオイマイチ」と連携して行われたのが「交換レジデンスプロジェクトvol.1」である。東京から山川陸がスタジオイマイチに、山口からイフクキョウコ・大脇理智がユングラに1週間滞在し、リサーチを行い、その場所への応答として生まれた二つの作品が、10月13日〜14日の2日間にわたって三鷹のSCOOLで発表された。

SCOOLの発表では、最初に「応答2」として『風を置く』(イフクキョウコ・大脇理智振付、イフクキョウコ・神村恵出演)、次に「応答1」として『ロータリー』(山川陸演出・出演、梅原徹装置)を上演。テーマは「ないことがあること」。神村は「好きな場所、繰り返し足を運ぶ場所、居やすい場所があるとしたら、それは何が要因なのでしょうか」という問いを投げ、その意図について次のように説明する。

場所の“雰囲気”とは言語化・意識化されてないものも含めそこに働いている様々な規則、ルールの集合体であると仮定してみます。この場では何が可能で、何が不可能か、何が好ましく、何を避けるべきか。目には見えないが存在している行動規則のようなものを、私たちは“雰囲気”として感知し、そこでの自分の可能な振る舞いを想像することで、場所と自分の関わりを選択しているのではないでしょうか。

つまり、このプロジェクトの趣旨は「交換レジデンス」を通じてスタジオイマイチとユングラの〈雰囲気〉を作り出している「ないようであるルールや規則」を観察・解析し、上演/パフォーマンスの「応答」においてそれを可視化/可触化することにあるわけだ。

実際、スタジオユングラを取り巻く場所の心地よさを「国分寺に流れる風」にあると仮定し、フィジカルな風とイメージされた風を多層的に織り合わせていくダンスパフォーマンス『風を置く』、山口にあるダムの上を歩いたとき左右に別れた空間を同時に聴取した経験から、ロータリーの記録を観客が聞き取りレイヤー状に重ねがきしていく『ロータリー』は、どちらも「ないことがあること」のテーマに対する優れた「応答」になっていた。わたしたちが「国分寺の風土」や「山口のダム」に身をおいたときなにがしかの知覚や判断を働かせる前提となり、その振る舞いを規定している〈雰囲気〉のメカニズムを、触知可能なものとなるように実演/再演してみせたのである。

しかし、私がここであえて目を向けたいのは、このプロジェクトそれ自体を可能にしている上演芸術界隈の〈雰囲気〉の方である。13日夜のアフタートークについて少し触れよう。この回のトークゲストは、「人間関係の相談員」の肩書で「仲良くなるためのオープンダイアローグ会・ワークショップ各種」を開催するあおいさんだった。あおいさんはアフタートークの冒頭で次のように語っていた。

あおいさん:前情報でコンテンポラリーダンスと聞いていたけど違うかもしれない(笑)。空間に対してこういうアプローチがあるんだなって。(…)私は場所を開いたりするのが好きで(…)文字じゃないしやることじゃないし、何か伝わるもので人が集まることに興味があって。(神村:この場所はどういう集まりに見えますか)私はここにどういうお客さん層が来ているのかピンと来てなくて、どういう感じなんだろうと思ってます。

私はここに「交換レジデンスプロジェクトの上演にお客さんはどのような関心を持って関わっているのかわからない」という率直な問いがあるように思えたのだ。するとあおいさんは、上演の“見方”のわからなさ──例えば「コンテンポラリーダンス」の難解さ──に戸惑いを覚えていたのではなく、上演に対する観客の“関わり方”のわからなさに戸惑いを覚えていたように思う。

“関わり方”の戸惑いを引き起こしたのは、おそらくこの上演全体が「交換レジデンス」のリサーチで得られた仮説を共有する場として枠付けられるからだ。「応答1:ロータリー」は形式的な水準でそれを示している。そこで観客は円形に並べられた椅子に座り、事前に配られたバインダーに挟まった紙に、進行役(山川)が読み上げるロータリーの風景の記録をかきとる。採用されているメディアの形式は、舞台作品の観劇というより、空間把握の知覚を条件付けるルールを観客自らの行為を通じて再-体験させる参加型のワークショップだ。

つまり、この発表はイフクや山川が行った「交換レジデンス」の経験をその場に参与した人びとと分かち持つ〈集会〉の性質を色濃く持っている。だからコンテンポラリーダンスの上演を観劇するという“関わり方”を想定して足を運ぶと肩透かしを食う。あおいさんの発言は、〈上演〉と〈集会〉のどちらの枠組みでその場に関わればいいのか、という関与の仕方に対する混乱と分裂を示している。

そして、それは本質的にすべての観客が抱える分裂でもあるだろう。この場の特質の理解に〈集会性〉を先立たせるのか、それとも〈上演性〉を先立たせるのか。〈集会〉の中に〈上演〉が含みこまれているのか、〈上演〉という目的の副産物として〈集会〉が生み出されているのか……神村の企画意図に照らし合わせて見るならば、〈上演〉と〈集会〉に分裂した関わり方の葛藤は、無意識のうちにこの場のプレイヤー──ダンサーや俳優や演出家や振付家や観客──の可能な振る舞いを規定する、ときには困惑として意識される〈雰囲気〉を生み出していると言えるだろう。

しかし、ではなぜこのような分裂が生まれるのだろうか? その主たる要因を本稿では、「ポスト劇場文化」ないし「ポストシアター的な状況」という概念で捉え返すことで、あおいさんの問いに対するアンサーとしながら、本プロジェクトを取り巻く「ポスト劇場文化」の〈雰囲気〉に対する応接の戦略をいくばくかでも明らかにしてみたい。

2.“脱ドラマ”と“脱劇場”──ポストシアター的な状況

2010年代からオルタナティブを志向する舞台芸術の界隈では、劇場の慣習をめぐる暗黙の了解が徐々に変化していった。要因を一つに絞ることはできないが、舞台芸術の“脱劇場化”を促した象徴的な出来事にフェスティバル/トーキョー(以下、F/T)をあげることができる(*1)。周知の通り、F/Tは、リミニ・プロトコル、ロメオ・カステルッチ、クリストフ・マルターラー、ジゼル・ヴィエンヌ、ジェローム・ベルなどの舞台作品を招聘することで、ハンス=ティース・レーマンが提唱した欧州における「ポストドラマ演劇」の潮流を日本語圏に紹介し、その概念を業界内に周知させる役割を担った。しかし“脱ドラマ化”の言説と交錯するかたちで、“脱劇場化”の流れをつくりだす動因のひとつにもなったことにも目を向ける必要がある。パフォーマンス研究を専門とする江口正登の整理を参照してみよう。

2011年の「REPRE」に掲載された小論で江口は、2012年に制定されることになった「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」(劇場法)が「劇場の再中心化」を促進する可能性に触れ、それと対称的に、2009年から始まったF/Tでは、リミニ・プロトコル『Cargo Tokyo-Yokohama』や飴屋法水『わたしのすがた』、高山明/Port Bによる『個室都市 東京』、『完全避難マニュアル』など劇場外でのパフォーマンスに比重が置かれていること、すなわち脱劇場的な志向性が見出だせることを指摘している。脱劇場の志向性を捉える図式として、江口は「ジャンルとしての〈演劇〉」と「関係性の力学としての〈演劇性〉」を区別しつつ、脱劇場の運動が〈演劇性〉の集合的・政治的な性質の変容にまで踏み込むことの意義を強調する。

〈演劇=劇場〉の外の〈演劇(性)〉というトートロジーから脱け出すためには、劇場からの離脱という運動が、単なるリテラルな劇場否定、すなわち従来の演劇慣習に対する単なる形式的な修正ということに留まらず、関係性の力学としての〈演劇性〉それ自体の変質を伴うものでなければならないだろう。(…)問題はステージの廃止あるいは変形が、「新たな空間、集合的主体の出現のための場」を開きうるか、ということにこそあるというべきかもしれない。(*2)

劇場外での演劇的なものの実践が、“ステージ”に代表される伝統的な劇場の慣習によって規定される観客と舞台の関係に留まるものであれば、結局のところ、「劇場」と「演劇」という両方の意味を含意する西欧語の「theater」、すなわち〈演劇=劇場〉の方程式を刷新することにはならない。劇場空間の局所的な「演劇」に対して、偏在する〈演劇性〉──関係性の力学としての演劇──において問われているのは「新たな空間、集合的主体の出現のための場」なのだと江口は論じる。

ジャンルとしての演劇から離れて〈演劇性〉それ自体が露呈する脱劇場の場面では、ツアー、レクチャー、ワークショップ、散策、学校など参加型の諸形式が、上演芸術に関わるプレイヤーにとって有効な戦略とみなされることになるだろう。以下では演劇の特質としての〈演劇性〉を、諸関係の項を結びつけることで結果的に〈集合〉を生産する関係性の力学として定義しておきたい。

さて、関係性の力学として定義された〈演劇性〉は、集合が生産される場面ではいかなるときでも、だからダンスが踊られる場面でも等しく作用している。この〈演劇性〉において問われる対象は、そこになんらかの方向やまとまりを生み出すメカニズムであり、普遍妥当的に関与の位置を規定する「観客席」が失われたあとの〈演劇〉なのである。

したがって、「観客席」の自明性が失われた〈演劇〉では、観客との静的な関係がより動態的なものとして捉え返される。そこでなにかしらの関係で結ばれた人・モノ・感情・形象etc.は〈集合〉を形成し、その政治的・文化的・美学的な〈集合性〉によってアイデンティファイされる集合的主体が出現する(こともありうる)。そこで“良き”集合的主体とは結局のところなんなのかが問題ではあるが、舞台と観客、虚構と現実、表象と現前といった二項対立の枠組みを自明の前提とする硬直化した劇場演劇から脱したときに、〈集合〉が組織されるメカニズムがあらためて演劇の問題として浮上していったと考えられるのである。このように劇場制度と結びつき安定していた演劇が、〈演劇性〉として分離し、〈集合性〉への問いが有効だとみなされる状況(への変化)を「ポストシアター的な状況」と名指したい(*3)。

加えて、F/T09春〜F/T13のプログラム・ディレクターを務めた相馬千秋が、ディレクター退任後、2017年からNPO法人芸術公社が主導するシアターコモンズをスタートさせ、都市の中に定住的な場所を持たない劇場のあり方を探求・実践していったことにも注目しておきたい。

シアターコモンズは、演劇の「共有知」を活用し、社会の「共有地」を生み出すプロジェクトです。日常生活や都市空間の中で「演劇をつかう」、すなわち演劇的な発想を活用することで、「来たるべき劇場/演劇」の形を提示することを目指しています。演劇的想像力によって、異質なものや複数の時間が交わり、日常を異化するような対話や発見をもたらす経験をアーティストとともに仕掛けていきます。(*4)

日常生活や都市空間の中で演劇知を活用することによって特定の個人・団体・機関に専有されず、人びと──あらゆる主権に属領化されない人びと──に開かれた“共有地”の創出を目指す。ここに制度・機構としての劇場から劇場的なもの、すなわち〈劇場性〉が分離される契機を読み取れる(*5)。座談会「〈二〇二〇年以後〉の創造環境」(『舞台芸術 20』、2017)において、相馬は「都市の中とか、既存のさまざまな場所で劇場のもつ機能を再定義していくことをやりたい」と語っていた(*6)。

私がいう「劇場を作る」ということも、もう一回ハコに戻ろうという発想ではなくて、ハコがもっていたそもそもの機能を、もう一度問い返すようなプロジェクトを都市の中でやりたいということなんです。(*7)

さきほど引用したように、シアターコモンズでは、支配的なカテゴリーに対抗的な形で立ち上げられる「異質なものや複数の時間」の交わりを可能にするメディア(共有地)として劇場の機能が捉え直されている。それは国籍・言語・文化・民族・ジェンダー等のカテゴリーを異にする、あるいはそこから排除された政治的な性質を帯びた人びとが、身体的・言説的に接触することを可能にする、多元的な公共圏の理念を核としたヴァーチャルな劇場=メディアとして理解できるものだ。シアターコモンズは「ハコ」という揺るぎない建築物に結びついたソリッドな劇場から離れることで、理念を核としたヴァーチャルな劇場=メディアを、行政や私企業、文化機関が運営する施設を横断しながら展開していったのである。

2010年代におけるF/Tからシアターコモンズの流れが舞台芸術界隈にどれほどの影響を与えたかの実証的な研究は私の手に負えるものではないが、それが“脱劇場”のロジックを観察するのに適した事例であることは確かである。ただし、ポストシアターはアンチシアターではなく、劇場外で行わる諸々の演劇を指示しないことに注意して欲しい。それはただ単に劇場の外で行われる演劇ではなく、劇場の内/外を規定する劇場中心主義──美学的な普遍主義とヒューマニズム(人間の尊厳)に支えられ、それを支えていた近代劇場のイデオロギー/支配的な観念──の土俵それ自体を相対化するような外部なのだ(*8)。

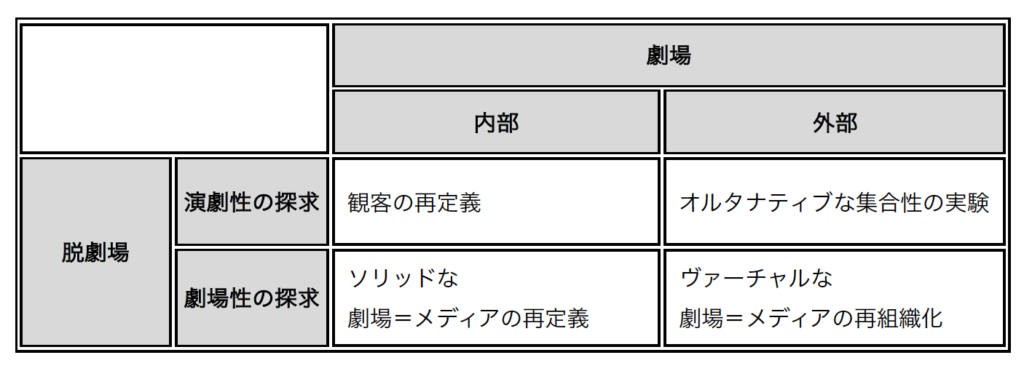

したがって、ここから“脱劇場”の志向を以下の4つに分類することができる。

“脱劇場”の運動からは、「演劇性の探求」と「劇場性の探求」という二つの志向性が生じる。しかし、ポストシアターとは劇場中心主義が終わったあとの演劇/劇場である。劇場外で行われる諸々の演劇を指しているわけではない。したがって、”脱劇場”の二つの志向は、「ハコ」としての劇場の内部と外部のどちらにおいても劇場中心主義とは異なる創造と受容のシステムの構築を目指すことになる。劇場の内部・外部の大きな違いは、それが伝統的な劇場/演劇の体制批判・改革を含まざるを得ないかどうかという点に集約される。

つまり、劇場外部における演劇性/劇場性の探求は、インディペンデントな体制のなかで勝手に/独自に〈演劇性〉や〈劇場性〉の実験を推し進めることができるが、劇場内部における演劇性/劇場性の探求では当然ながら劇場のルールを作り出している慣習の問い直しと再定義を要求されるということだ。目に付きやすいところで言えば、劇場内部の探求の場合は「観客席」をどうするか──今回は回遊型にする?──ということが問題化されやすくなるだろう。逆に、劇場外の探求の場合は、〈演劇性〉の実験において〈集まり〉が生産されるメカニズムが問い直されたとしても、それがすぐさま風化してしまい、持続的な社会との関わりにまで発展させることが難しくなるだろう。それではこうした図式のなかで「交換レジデンスプロジェクト」はどのような相貌を見せることになるだろうか?

3.私は何に/どのように参加させられているのか?

あらためて確認すれば、本論におけるポストシアターは既存の劇場制度の再定義を含んだ舞台芸術のオルタナティブな動向を捉え直すための指標的な概念である。2010年代のオルタナティブな志向性を持つ舞台芸術の界隈では、劇場/演劇の働きをめぐる暗黙の前提が、「ハコ」としての劇場から〈演劇性〉と〈劇場性〉が遊離するポストシアター的な状況におけるそれへと変化していった。そこで舞台芸術の「何が可能で、何が不可能か、何が好ましく、何を避けるべきか」という無意識のルール=〈雰囲気〉もいつの間にかすり替わり、オルタナティブな集合性やヴァーチャルな劇場性の組織化が、上演芸術に関わるプレイヤーに価値のある課題として意識されるようになった、という形式的な移行の図式を描けるのである。

こうした理路に照らし合わせてみるならば、プロジェクト・ユングラの「交換レジデンスプロジェクト」もシアターの美学的・社会的な制度の枠組みが無効化されるポストシアター的な状況の中で必然的に価値を帯びることになるオルタナティブな〈集合性〉を探る場として了解可能だ。先に触れたように〈上演〉と〈集会〉に観客の“関わり方”が分裂していたのは、ポストシアターの実践において、均質化された純粋な視点の座である観客席はもちろん、舞台の虚構性(イリュージョン)から二項対立的な図式において立ち上げられる観客席の現実性──上演に巻き込まれずにそれを観る絶対的な外部としての現実──も決して与えられず、人びと/諸項のあいだに刹那的な関係が形成される参与/参加のプロセスとしての〈集会〉それ自体が、〈演劇性〉を孕んだ〈上演〉として了解されるからである。

つまり、ポストシアターの実践では観客席が失われる。だからそこに集まっていることそのものが〈上演〉になる。けれどもそれは否応なく〈上演〉として了解されてしまう、ということでもある。なぜなら、ひとたび〈上演〉の〈演劇性〉が、人が集まる仕組みとして了解されてしまえば、散歩にもジャンケンにも企画会議にも道端にも喫茶店にもチェーン店にも野山にもMCバトルにも……ありとあらゆる〈集まり〉が〈上演〉とみなされ、そこに必ず〈演劇性〉が見出されてしまうからである。

公的な持続性を担保する建造物=「ハコ」から、剥き出しの参与/参加のプロセスそのものが〈演劇性〉として分離し、了解され、受容されるポストシアターの環境では、劇場の機構や制度や歴史によって課せられていた社会的・政治的・経済的な労力やコストを回避して、いともかんたんに〈上演〉の〈演劇性〉は成立してしまう。音声ガイド付きのツアーパフォーマンス、参加者の経験や知識を共有するワークショップ、レクチャーパフォーマンス、サイファー、ハプニング、VR・AR演劇、あるいは地域の社会的課題にコミットするアートプロジェクトなど、さまざまな参加の契機を仕掛ける〈演劇性〉のデザインがシアターの象徴する“重み”から解放されて野放図に氾濫するだけになれば、もはやファンの喝采以外の評価軸を失った一過性のイベントとして消費されるほかないだろう。

つまり、〈演劇性〉のデザインそれ自体が実験的・批評的な意義を持つわけではなくなっているのだ。むしろ集まりの〈演劇性〉が見出されればなんでも価値があるかのような界隈の自己解釈(物語)のもとで、舞台芸術のポストシアター的な実践が「ポスト劇場文化」という支配的な“空気”になりつつあると言っていい。だからこそ、ポストシアターの実践において有効な批評的論点は、いつのまにか参加したくなってしまう場の〈雰囲気〉、それを作動させる「ないようであるルール」のメカニズム=〈演劇性〉の解析/解明でなければならない。

「交換レジデンスプロジェクト」の試みにもう一度目を向けよう。このプロジェクトの趣旨は、スタジオイマイチとユングラの〈雰囲気〉を作り出している「ないようであるルールや規則」のリサーチから、上演/パフォーマンスの「応答」においてそれを可視化/可触化することだった。視野を上演芸術の創造環境にまで広げれば、まさにそれはポスト劇場文化の新たな慣習、暗黙の自明性となりつつある“参加”を価値としたクリエイションのルールそのものを検証し、探求する試みとしても理解することができるのである。それでは具体的に「応答1:ロータリー」と「応答2:風を置く」に“参加”の〈演劇性〉を問い直すどのような戦略を見出すことができるのだろうか?

4.参与の構造をデザインする──応答1

「応答1:ロータリー」から見ていこう。この作品で、観客は「電車ごっこ」のように椅子の前面を数珠つなぎにしたかたちで円形に並べられた椅子に座り、山川が音読する「ロータリーを時計回りに五周進みながら見聞きした物事についての話」をクリップボードに挟まった紙にかきとるよう指示を受ける。観客は紙に描かれている黒い四角形と点線の円をロータリーに見立てて、文字や図記号、イラストなどで聞き取った内容を自由にかきとり、いわゆる“メモがきの地図”のようなものを完成させていく。

一回目の音読が終わると、今度は時計回りに三つ前の席に進み、座るよう促される。クリップボードには紙の下にトレーシングペーパーが二枚挟まっており、観客は紙の上にトレーシングペーパーを一枚重ねて、また始まる「ロータリーの話」を聞き、それをかきとる。この工程がもう一度繰り返され、結果的に二枚のトレーシングペーパーがレイヤー状に重なった“メモがきの地図”が出力される。ただし、二度目の音読では一度目で読まれた内容のいくつかが省略され、三度目の音読で語られる内容は一度目・二度目のそれと微妙に異なる。

このように上演は、観客を“参加”するものとして場の構成要素に組み込むワークショップの形式で進行するわけだが、そこで山川はどのようなルールをえぐり出そうとしていたのか。当日パンフレットにはこの「応答」が生まれた経緯について次のように書かれていた。

7⽉の⼭⼝で、⼀の坂ダムの上を歩いたとき。左⽿からはゴウゴウと放⽔される⽔の⾳が、右⽿からは⾵でわずかに揺れる⽔⾯の⾳とダム湖を取り巻く⽊が⾵に揺られる⾳が「同時に」聞こえていた。空間は、⽬で追っているのだと思っていた。⼀望することは叶わないから、常に全体を捉えようと⽬は動き続ける。そうして瞬間瞬間ずれながら得られた像を重ね合わせて捉えたことにする。だが⽿は(そのひとつひとつの意味や質感を思考できているかはさておき)空間のすべてを「同時に」受け取れるのかもしれない、と思った。

私たちは水や木や風といったバラバラの諸事象の関係にひとつのまとまりを与える空間の布置を、目という受容器官を通じて、視覚的に把握する習性がある。けれどもそれは聴覚を通じても与えられる。前者は継起する時間の順序を必要とするが、後者はそれを必要としない。そこで山川は、目で空間を把握する、すなわち目の前の物事を追うときに必要不可欠な時間の継起を、同じように一方向的な時間の順序が要求されるテキストの音読に置き換えた。さらにそれらの「像」を紙の平面に繰り返しかきとらせることで、瞬間瞬間に継起した時間を内包した空間の「全体」を観客それぞれに「一望」させようとするわけである。

したがってここで探求されているのは視覚と聴覚という知覚のインターフェイスを条件付ける「ないようであるルール」と言っていいだろう。〈演劇性〉とは関係性の力学を作動させる仕組み──そうした演劇メディアの特性──のことだと先に述べたが、山川は視覚を通じて認識された空間の情報が、音読→かきとり→図記号(文字)という異なる情報処理システムに次々と変換される仕組みをデザインすることで、空間認識に人びとの知覚が参与させられる上演の〈演劇性〉を設計したのだ。

ただし、そこで強調されるのは、空間の布置の変形や圧縮や再形成を伴いながら、視覚と聴覚、音と紙、テキストと絵(文字)、複数人の経験のあいだで生じる差異化=ズレ続けの契機であることに注目すべきである。たとえば

右手の掲示板から、音声案内。

男子中学生が・・・

と同時に、

後ろから、オーーーッというしゃがれた男の声、ポンッとはねるような音。

大丈夫ですか?という別の声。

というテキストを吹き出し、イラスト、図記号、もしくは文字、あるいは抽象的な線でかきとるとしても、山川が見たらしい過去の風景を写実的に再現できるわけでは当然なく、むしろそこで立ち上がるのは音声案内、男子中学生、オーーーッ、ポンっとはねるような音などの諸要素がじっさいにかきこまれることでその布置が差異化=ズレ続けの運動に投げ込まれ、遡行的に復元=形象化され続ける風景/空間なのである。

全体を「同時」に受け取るという不可能な把握を実現する戦略としての、トレーシングペーパーを重ねて三度の聞き取りの痕跡を疑似同期させる手法は、ズレ続ける布置を孕んだ風景/空間を出力する。それは視覚的な空間把握(時間の中で継起する空間)の仕方に聴覚的な空間把握(同時に生起する空間)の仕方を貫入させることの無理を具現化したかたちである。けれどもその無理を具現化するからこそ、私たちが自然に行っている外界の知覚が、無意識のうちに目と耳のインターフェイスのあいだで“継起する時間”と“同時性の時間”という別々の時間性に条件づけれていることが露呈するとともに、観客も現在という時間を共有する出来事の一部となる“参加”ないし“集合”の力学のうちに、実のところバラバラに作動する目や耳という知覚のインターフェイスが介入し、別種の時間性のもとで複合的な“参与の構造”を形作っていることが、“メモがきの地図”を通じて可視化され、えぐり出されるのである。

5. 風のかたち(雰囲気)を点検する──応答2

次に「応答2:風を置く」を見てみよう。「応答1:ロータリー」に比べてこの上演は「好きな場所、繰り返し足を運ぶ場所、居やすい場所があるとしたら、それは何が要因なのでしょうか」という神村の問いに対するより直接的な「応答」になっている。当日パンフレットによれば、振付のイフクは、スタジオユングラのある国分寺に感じる居心地の良さは、「風がよく通る」ことにその理由があるのではないかと仮定し、「風」をモチーフにした上演を企てたという。

風通しの良さとは開放のメタファーである。風が吹き抜ける場所に心地よさを感じるように、人びとが自由に交流できる開放的な場所に私たちは心地よさを感じる。それではどうしたら私たちはそこに風通しの良さを感じることができるのだろうか。この上演は、風をさまざまな仕方で起こしてみることで、風と居心地の良い場所の関係、風が居心地のいい〈雰囲気〉を作り出す仕組みを探求するものだとまずは言えるだろう。

上演は大きく二つのパートに分かれる。パフォーマンススペースは円形に並ぶ椅子に囲まれており、そのちょうど中心に、二メートル弱の木板が置かれている。冒頭、イフクと神村の二人がそれを持ち上げて勢いよく倒したり、両端を持って移動したりすることで物理的な風が起こされる。ついで一枚50センチ四方の紙が床に置かれ、そのまわりを神村とイフクが交代でジャンプしたり手で床面を擦ったりすると、ときに紙がめくられ、観客は紙と床の隙間に送り込まれた風を感じる。それから登場するのが2台の扇風機だ。左右に首を振りながらごうごうと流れる風に身体を委ねる動き、指で風の通り道を示す/遊ぶ動きなど、イフク・神村はさまざまな仕方で扇風機の風と戯れる。

ここまでが前半パートだとしたら、後半パートは、「ここから想像の風で身体を扱ってみたいと思います」というイフクの言葉から始まる。「上から頭に向かって風が落ちる」「横から手のひらに向かって当たり続ける風」といったテキストを二人が交互に発話し、そのイメージが遂行されていく。そのあいだ壁にはビニールテープの影が格子状に映り、甲高い音と振動のノイズがかすかに揺らめき、場のテンションもまた静かに張り詰めていくのである。

風は物理的な現象であるだけではなく、想像的な現象でもある。木板が倒れる時に流れる空気はもちろん、めくられる紙のうちにも、たなびくビニールにも、格子状の影の隙間や振動のノイズにも風の感覚は喚起される。また、アフタートークで岩渕貞太が述べていたように、見る人が見れば「風を起こす動き」はダンス的なものとして受け取られるだろう。反対に、指で風の通り道を示す/遊ぶ動きから「ダンスのように踊っている風」を連想する観客もいるかもしれない。可視的な身体と不可視の想像、物理的な風と想像的な風の振り幅のなかでそれが織り合わされ、風と「私」の可能な関わりを探る場としてこの上演を見ることはもちろんできる。

しかし、集合を形成する〈演劇性〉のデザインという観点からすれば、ここに見るべき課題は、物理的・想像的な風が「居やすい場所」の〈雰囲気〉を生み出すメカニズムである。それではイフクと神村がそれらの風を起こすことで、居心地のいい〈雰囲気〉を作り出していたかと言えば、まったくそうではないのである。それよりはむしろ、

・木板を倒すなどで触覚的に感じられる風

・白紙やビニールの揺れを触媒にして気配として感じられる風

・行為を触媒(図)にして地として浮かび上がる風

・振動のノイズから想像される風

・風を起こす身振りから想像される風

・行為を通じて模倣された風

・風を内観する身体の内側に起こっているかもしれない風

といった多種多様な風がそれとして可視化されるかたちを与えることで、ある場所に「居やすさ」を感じさせてしまう物理的・想像的な風の作用を批判的に検討する場を立ち上げていったと見るべきだ。

重要なのは風を風として知覚させる諸事物や環境を結びつけるかたちである。イフクと神村が主たる方法としていた風にまつわるタスク──木板を倒す、テキストを遂行するなど──を振付にするポストモダンダンス的なムーブメントの特徴は、インストラクション(指示)とそれを引き受けるプロセスの構成──形象であり形式であるような“かたち”の形成──を観客にそれとわかるように明示することで、美学的・道徳的な価値判断を括弧に入れ、メタファーにならないままでいられる風を扱うことができる点にある。

ニュートラルな代行者として主観的な意図を回避してタスクに従い続ける運動は、そこに起こっている事象それ自体を自己言及的に構成し、その事象が持つメタファーとしての意味作用(〜のように見える)を空回りさせることができる。“木板から手を離す”というタスクの遂行は、行為者の意図と物語を介在させずに“木板から手を離すと木板が倒れて風が起こった”という出来事それ自身の意味を構成するのであり、そこに内在する因果関係をひとつのかたちとして提示する。指差しが扇風機の風と掛け合わされて背景にしりぞいていた空気の流れを象ることや、「上から頭に向かって風が落ちる」というテキストが──再現されるのではなく──内観されていることそれ自体を象ることもまた同様である。タイトルが示す通り風のかたちは表象/表現されるのではなく、まさにそこに置かれる。それらの象られたかたちは、そこに実はかたちがあったのだという根本的な気付きと驚きを伴って、わたしたちに共有されるのである。

「応答1:ロータリー」が、観客も参加者として組み込まれるワークショップ形式の上演だとしたら、「応答2:風を置く」は観客に対して行われるより一般的なパフォーマンスに分類される。けれども、木板やビニール、影、指、テキストなどの諸関係で結ばれるプロセスの開示とともにアクチュアルに象られる風のかたちのひとつひとつは、風通しのいい場所というメタファーがもたらす〈雰囲気〉を作動させているさまざまな諸事象の点検を可能にする。つまり風によって居心地の良い〈雰囲気〉が出力されるというシステム細部の動作確認である。それを可能にする臨時点検の場として本作の〈演劇性〉は設計されている、というか、タスクによるかたちの形成というダンスの方法をストレートに展開したとき、そうならざるをえないのだ。そこで観客は、イフク・神村とともに風の作用機序を確かめる共同作業員として、その場に“参与”することになるのである。

6. ポスト劇場文化の中で〈劇場〉はどのように可能か

本論の趣旨をまとめよう。私はまず上演芸術のプレイヤーがオルタナティブを志向したときに参照される価値観がポストシアター的なものに変化していることを指摘した。ポストシアターとは、近代的なシアターの理念・制度が終わったあとの上演実践を包括的に指示する概念である。

シアターから〈演劇性〉と〈劇場性〉が乖離するポストシアターの実践では、既存の社会的・文化的・美学的なシアターの枠組みとその言説が無効化されたのち、あらためて社会的・政治的・美学的な〈集合〉が組織されるメカニズムが批評的な論点として浮上する。そこで本論は「交換レジデンスプロジェクト」をオルタナティブな〈集合性〉を探求する場として特徴づけてきた。

また、2010年代の日本では、F/Tやシアターコモンズの開催をひとつの要因として、社会的・産業的な構造の中で演劇の場所を定めていたシアターの枠組みが崩れ、都市や地域、日常生活のあらゆる場面において〈演劇性〉を発見する見方が浸透していった。そこで私は、劇場機構・制度への批評性を失ったポストシアター的な実践が、ポスト劇場文化という業界の新たな慣習・支配的な空気を醸成しつつあるのではないかと述べた(*9)。

ポスト劇場文化の問題は、みんなの一員になりたいという参加の快楽を肯定することにある。だからこそ、人びとの参加の欲求を立ち上げてしまう〈雰囲気〉──振る舞いの可能性を規定する“ないようであるルール”の集合体──を解明しそこで働いている〈演劇性〉のデザインに自覚的に介入する手がかりを与える「交換レジデンスプロジェクト」は、ポスト劇場文化の中で必然的に要請されるプロジェクトなのだ。

ポスト劇場文化ではあらゆる〈集まり〉が〈演劇性〉を孕んだ上演として了解される。ゆえにそこには上演を虚構として対象化するための外部(観客席)がない。そこで本プロジェクトの応答1、応答2で採られた戦略は、人びとを外部なき“参加”に誘い込むルールや規則に巻き込まれながらも巻き込まれていることそれ自体の力学の内省を可能にする“参与”の座を設けることであった。

“参与”とは外部なき上演のさなかに仮設的な外部を設けることである。「ある計画に参加する」と「ある計画に参与する」では、前者が責任ある立場を引き受けてコミュニティの一員として計画を進めることを含意するとすれば、後者はコミュニティに関わりながらも無責任な外部の立場から計画に携わることだ。「応答1:ロータリー」の上演において設計された“参与の構造”は、ワークショップの形式において上演の現在を構成する出来事の内部に巻き込まれながらも、ズレを伴いながら作動している目と耳、知覚のメカニズムをドローイングする手を通じて発見/自覚する契機を作り出した。「応答2:風を置く」では、自己言及的なタスクの遂行によって、風が形成されるプロセスをかたちとして置いてみせ、そうすることで風が生み出している〈雰囲気〉をもう一度、諸事物・事象・意味が連関する要素(かたち)の集積へと分解し、それらひとつひとつの作用機序を共同で検証することができる場に観客の“参与”を促したわけである。

私があおいさんから受け取った“関わり方”の戸惑いに十分なアンサーを返せているかどうか定かではないが、このプロジェクトの上演は、〈雰囲気〉が生まれる仕組みを共同で探求する〈集会〉であると同時に、そうした〈集会〉それ自体が〈上演〉になる構造を設計し、さらにその作用機序が複数的な部分として露呈する〈演劇性〉のデザインを考案することで、〈集会〉に関与させられるプロセスの再-演に困惑と内省を持ち込むのである。

このように本プロジェクトはポスト劇場文化の外部なき参加の要請に抗する批評性を宿している。だからこそ私は、「様々な人のネットワークが絡まり合い広がっていくこと」を目指すユングラの活動が、ポスト劇場文化においてどのような〈劇場性〉の実験になりうるかに関心を抱く。

第2節のシアターコモンズの事例で見たように、劇場、とりわけ公共劇場は共同体の成員と政治・社会・経済的な問題/現実との接点を作り出すメディアである。ポスト劇場文化では〈劇場性〉がヴァーチャルな位相で捉え返されると述べた。それでは、本プロジェクトの上演は、政治社会的なメディアとして機能する〈劇場〉の効力を発揮しうるのだろうか? 異なる文脈に生きる──同朋/仲間ではない──他者たちとの関係を再考/再編するようなメディアとしての〈劇場性〉を、ソリッドな劇場とはまた別のかたちで作り直すことになるのだろうか?

「交換レジデンスプロジェクト」では、ユングラとスタジオイマイチという異なる地域に根を張るオルタナティブスペースの協働的なネットワークを構築し、作品主義的ではない、ワーク・イン・プログレスに分類されるいわばリサーチのテストプレイが行われた。そうした流動的なクリエイションの形態もまたポストシアター的な状況と呼応するものであるだろう。そのとき、他とのコミュニケーションから生まれるさまざまなネットワークの交点とその交通路に〈劇場性〉を見出すこともできるかもしれない。つまり、地域や文化的な差異を超えた複数のオルタナティブスペースのネットワークが〈劇場〉として成立するかもしれない。

もしもそこに政治社会的な問題意識を共有し、新たなコミュニケーションを生み出すメディアとしての〈劇場性〉が見出されるのであれば、ユングラの活動はいわゆる地域のコミュニティや社会問題と関わるSEA的な芸術実践に接近するかもしれないし、アーティストが抱える問題のみならず、諸地域の生活と歴史や政治を結びなおすような知識の共有・循環を勉強会や討論会のかたちで実現するのかもしれない。そうしたいわゆる社会的実践が必ずしも目指されるべきとも思われないが、「私」の振る舞いの可能性を規定する〈集合〉のメカニズムの共同探求が、スペースの運営形態やプログラムも含めて政治社会的な問題/現実との接点に結びつき〈劇場性〉を帯びるかどうか。「交換レジデンスプロジェクト」のありようを定めるひとつの岐路はそこにあるのだろう。

(*1)当然、F/Tは象徴的な事例であり、00年代以後に急な坂スタジオやにしすがも創造舎、森下スタジオのような稽古場として使用可能な創造拠点が増えていったこと、そして2010年代のTPAM(国際舞台芸術ミーティング)の開催やアジアセンターの助成プログラムなどが舞台芸術業界における「ポストシアター的な状況」を推し進める要因になったと思われる。

(*2)江口正登「〈劇場〉の不可能性と〈演劇〉の不可避性」、『REPRE』、2011年、https://repre.org/repre/vol12/special/eguchi.php)

(*3)「ポスト劇場文化」の“脱劇場”的な参加型の実践やその具体例に関しては、WEBサイト「演劇最強論-ing」に掲載されている一連の拙論でも展開した。

「もしも、いまある既存の劇場がすべて閉鎖されたとしたら、わたしたちは何を、どんな行いを劇場と呼ぶだろうか?──「合意のでっちあげ」から《ポスト劇場文化》を考える」(https://www.engekisaikyoron.net/lm1202208_shibukawa/)。

「ポスト劇場文化をめぐる断章──時間のざわめきと想起の形/バストリオ『セザンヌの神鍋山』」(https://www.engekisaikyoron.net/lm1202209_shibukawa/)。

「EBUNEという劇場──《ポスト劇場文化》をめぐって③」(https://www.engekisaikyoron.net/lm1202210_shibukawa/)。

特に「EBUNEという劇場──《ポスト劇場文化》をめぐって③」では、ポスト劇場文化における〈劇場〉のあり方を「個々バラバラな観客の相互作用的な関係において上演の形態を柔軟に変化させ、さらにそれを重ね合わせ、多くの意味や情動、コミュニケーションが発生するかもしれない確率的な磁場を形成する」ものとして素描している。のちに言及する本論の文脈に照らし合わせるならば、ここではポスト劇場文化における劇場=メディアの特質(劇場性)を「個々の観客の上演を作動させる確率的な磁場」としたうえで、そうした不安定で流動的なかたちでしか、共同体の成員と社会政治的な問題/現実の接点を作り出すことが出来ないのではないか、と論じているわけである。

(*4)シアタコモンズWEBサイト、https://theatercommons.tokyo/2023/about/。

(*5)日本の歴史的な劇場空間の変遷を論じる準備は全くないのだが、本論の指針としておおざっぱに劇場の機能となるものを四点挙げておこう。

・舞台芸術の創造

・舞台作品の発表

・舞台作品の興行

・劇場空間の設計

つまり、劇場は劇場空間の設計を通じて、舞台芸術の創造・発表・興行を行うための専門的な制度・建造物である。劇場空間の設計の文脈に焦点を当てた〈劇場性〉はプロセニアム舞台の正面性によって規定される「見るもの─見られるもの」の構造を指し示す──モダニズム美術の文脈で「シアトリカリティ」が議論されるときはたいていこの主客構造に規定された空間を前提にしている──が、創造・発表・興行の機能は、つまるところ上演との”関わり方”を枠づける政治的・社会的・文化的・市場的なメディアとしての劇場を支えている。

(*6)ただし、そもそもシアターコモンズの”脱劇場”の背景には、日本が近代化を進めた明治以降、1990年に芸術文化振興基金が設立され、2005年に新国立劇場演劇研修所が設立されるまで、ながらく日本の演劇・ダンスが公的な芸術制度として専門の教育機関も助成金も整備されず、2013年に劇場法が発布されるまで公民館はあれど劇場の法的な定義が存在しなかった歴史的な文脈があることも押さえておきたい。つまり、もともとそこから脱する劇場そのものが公の制度としてはなかったわけで、その文化的装置が生産する国民的アイデンティティや普遍主義的な人間の尊厳といった転倒・批判しうる価値観がそもそもない。「〈二〇二〇年以後〉の創造環境」の座談会でもまた、官僚的構造の中で硬直化した文化政策、観客動員至上主義の事業評価、インディペンデントな芸術事業に対する公的助成金の不足など、劇場芸術を支援する公的制度の機能不全・脆弱さが指摘されている。

(*7)片山正夫、内野儀、長島確、相馬千秋、森山直人「〈二〇二〇年以後〉の創造環境」(『舞台芸術 20』、一般財団法人角川文化振興財団、2017)

(*8)劇場中心主義とは、美学的な普遍主義とヒューマニズム(人間の尊厳)の理念に支えられ、それを支えていた近代劇場のイデオロギー/支配的な観念である。西洋演劇史の文脈では、国民劇場ないし民衆劇場運動の気運が高まる中で、王侯貴族の特権性を表象していた馬蹄形の劇場を否定し、芸術によって市民社会を形作る平等な劇場空間を体現したのが、1876年に落成したドイツのバイロイト祝祭劇場だった。プロセニアムの舞台構造と、どこからでも平等に舞台を見ることができる扇形の客席は、視覚的な表象の機能を純化させるとともに、舞台に没入する匿名的存在、平等な民衆としての地位を観客に与えた。ここに現在の舞台のイメージを基礎づけている近代劇場の模範的な形式を見ることができる。本論では十分に展開できなかったが、シアターの終焉とは、諸地域の文化的・歴史的コンテクストから独立した、だから世界のどこであっても「舞台芸術」を成立させる普遍的な劇場空間の終わりであり、ゆえにそれは諸地域のローカルなコンテクストに適応するかたちでしか劇場/演劇が成立不可能になった歴史的な状況を出来させる。それゆえに、演劇市場の動員=数値に換算されない固有の顔を持った人間、すなわち歴史的・文化的・地域的なアイデンティティの生産によって──それを密輸入して──ひとりひとりの観客(市民)の普遍的な尊厳を正当化する社会的装置としての劇場が──日本ではそもそも始まらないまま──普遍性に至る回路を断ち切られることでその役割を崩落させつつあることも意味するだろう。

(*9)本論ではポスト劇場文化の支配的な空気を醸成した構造として〈演劇性〉の遍在という形式的な論点で話を進めているが、偏在する〈演劇性〉という見方/パースペクティブは、地方自治体のアートプロジェクトやフェスティバルで行われるサイトスペシフィックな上演を正当化する背景になり、ポストシアター的な実践がそうした新しい制度の中に取り込まれていったと見ることができるだろう。

プロジェクト・ユングラ「交換レジデンスプロジェクトvol.1」2023年10月13、14日 @SCOOL

http://kamimuramegumi.info/exchange_residence_1/