王道の遊び

冨井大裕(美術家)

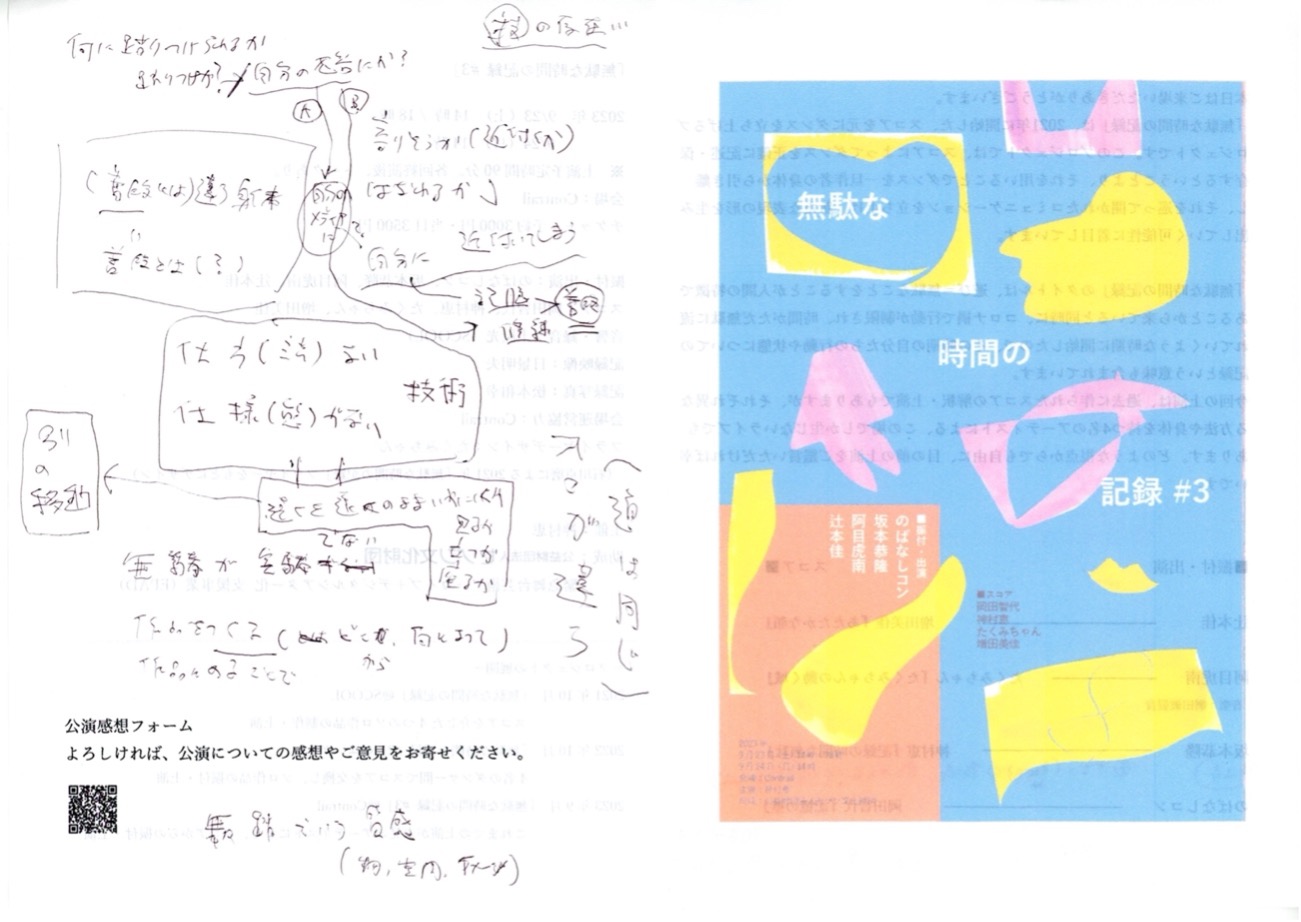

我々は何を見ているのか。このプロジェクトは何を使って、何処に向かって、何をするのか。手元にあるスコアと目の前で起きている動き、それらが触れているもの/ことを見逃すまいということが、この「無駄な時間の記録#3」の観客としての私の反応であった。以下の雑記は、その時のメモ(図1、2)を元にしたものである。

「感づくこと」

この公演の内容は、4名のダンサー/振付家のスコアを(そのスコアを元にした上演を見ていない)他の表現者が演じるというものだ。が、そのことを知らずに見た人がいたとしても、多分、その人は内容に感づく。作品から漏れる何かしらの現われに感づくということだ。見ているだけではわからない、という人もいるだろうが、わかる/わからないという判断はここでは放っておこう。私は事前に(内容を)知った上で見た側だが、知っていようがいまいが、観客は何かに感づいているのだ(註1)。理解するかどうかは問うところではない。感づくことが重要だ。

感づくことは、見るうちの一瞬のひっかかりのようなものだ。そのひっかかりが、私に応答する—眼球と脳を動かす—ことを求める。応答することは見ることの解像度を上げ、別の何かを私に感づかせる。見ることで感づき、応答し、また感づき……結局は、動かされている。この公演の面白さは、この動かされている感覚を私たちが知ることだろう。もっというと、動かされてしまう論理を探す糸口として、目の前の(演者の)動きを読み解こうとすること。ダンスをダンスとして見るのではなく、「私が動かされている理由」として見ることの新鮮さ。これは、子供が鬼ごっこや警泥に新しいルール=解釈を発見した時の興奮と似ている。

「立ち合い」

スコアというかたちをしたダンスと、ダンスというかたちをしたダンスの立ち合い。立ち合いとは、それぞれの思惑のぶつかりであり、(立ち合う状況が)想像できないもの同士が立ち合うほど、その効果は増す。効果とは、出会わないものが接触した際に見えるお互いの背景(「立ち位置」「頼りにする故郷=技術、思想、バックボーン」「道を歩ませる理想」など)の解像度の高さである。目が高揚する、とでもいえばよいか。敢えて物騒な物言いをするが、人間は喧嘩、勝負ごと、駆け引きを本能的に欲するところがある(だから、スポーツや芸術という舞台は必要だ)。互いの心情、欲と誠が曖昧になり、混ざり合い、化合する。見ている私たちも自身のそれらを想像し、他者のそれらを想像する。立ち合いは関わる全員を当事者にするリアルがあるのだ(美術においてはコラージュやアッサンブラージュがそれに該当するだろうか)。

ただし、それは諸刃の剣でもあって、立ち合えれば何でもいいというわけではない。噛み合わないままだと何も見えてこないし、むしろ、互いの背景が悪く見えてしまう。かといって、噛み合いすぎると予定調和になってしまう(註2)。立ち合いの要は、「配役の条件=ブッキング」である。その意味でも、この公演のブッカーである神村恵氏のブッキングは興味深いところで、それを味わうためには次回公演を見なければならない(註3)。

「謎という名の技術」

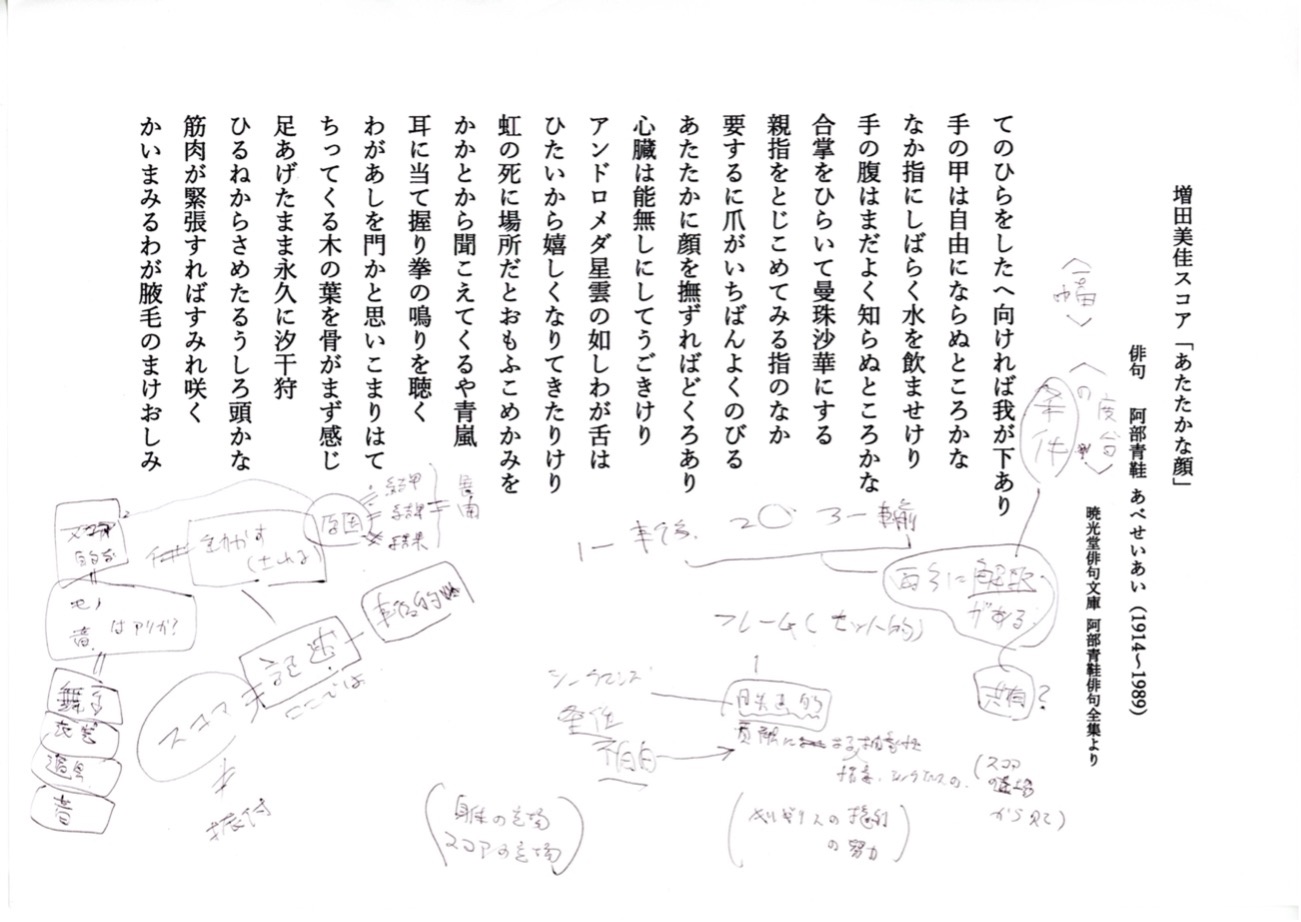

ここでいう「謎」とは、観客に配布されたスコア(指示)である。スコアの配布は、普通に考えると観客への配慮、解説だが、この公演では、「謎の地図」として企画サイドが仕組んだものと受け取れた。ダンスのスコアには(楽譜のような)様式がないということは知っていた。が、実際に見ると、スコアはやはり、謎に映る。そして、謎は連鎖する。スコアを横目に動きを見ると、演者の動きが「謎な身振り」に見えてくる。「何故、ここで手を床に近づけるのか」「何故、ここで回転をしたのか」全てがわからなくなる。わからなくなるというのは、基準が消えることであり、常識が外れることだ。私は、スコアが観客に対してこの公演を「ダンスとして見ないように」指示していたのだと思う。更にいうと、スコア=指示は「謎という名の技術」である。謎を誘発する技術といってもいい。例えば、増田佳氏のスコアの最後に記述されている「あまり作り込まず、さっとすくい取るように心がける」という一節。「あまり」「さっと」という指示が持つスケール感は興味深い。演者の動きだけではなく、鑑賞の視点も指示するスケール。どこまでの対象に向けて、どのような意図で指示しているのか。謎かけの有効射程距離とでもいえばよいか。スコアがダンスを謎にする。この公演が目論むスケールと距離がわからなくなる—この公演が「謎」となる。

「凶器としての身体/床/壁」

眼球は演者の動きを追い、脳はスコアを背負いながら眼球の動きを追いかける。そんな90分間で、時々、眼球が床と壁の方を向くことがあった。床と壁も身体と同じく表現における条件である。故に、このこと自体は不思議ではない。だが、この公演のように動きの主体が身体(演者)と指示(スコア)の二つに分かれていると、話は少し複雑だ。演者/スコアにとっての身体とはなんだろうか。身体、床、壁の間に条件としての、表現の道具としての「序列」はあるのだろうか。この公演では、辻本佳氏と阿目虎南氏は身体を「ひとまず上位」に置き、坂本恭隆氏とのばなしコン氏は「序列のない」状況をつくろうとしていたように見えた。どちらにしてもスコアは、空間の中で身体を忘れること—身体を含めた全ての条件を自由に扱うこと—を演者に促していたのではないか。唐突な妄想だが、スコアは(演者の)身体、床、壁への意識を並列化し、それらを条件や道具を通り越した凶器(註4)にまで引き上げようとしていたのだ。

どんなものも凶器になり得るという点において、凶器はあらゆる条件を無効化する、道具を超えた道具である。スコアが演者から身体を一時的に取り上げたことで、演者は床や壁の延長として=凶器として、新しく身体を扱うことになったのではないか。身体は床/壁として在り、その使い方によっては床(水平)と壁(垂直)が入れ替わることもあるだろう。この公演を見ていて、少し次元が増えたのはこういうことに理由があるのかもしれない。

指示と動き、見ることを含めたこの関係全体をダンスといえばよいのか。それぞれをダンスといってよいのか(ここでは、見ることもダンスといってしまおう)。この命名、領域の範囲を提示するのではなく、私たち自身が判断することをこの公演のスコアは指示している。そして、ここでいう「判断をする私たち」が、スコアを記したダンサー/振付家、演じる表現者、観客の全てであった時、スコアは、記す、動く、見ることの全てに差し出されるものとなり、全てが全てを指示し合う関係が生まれるだろう。指示とは従わせることではない。出した側と受け取る側の双方が、その意図を考え、汲み取り、誤読し、そのズレを確認し合うことではないか。ズレることは当然であり、面白い。その面白さを共有するのに、身体の動きほど具体的で(だからこそ)抽象的なものはない。この公演は、まさしく「王道の遊び」だったのだ。

註1|

そもそも、スコアを提供する側と演じる側、二人の関係を私は知らない。

註2|

釣り合いの良すぎる絵画や彫刻になると、もはやそれはコラージュやアッサンブラージュではない。

註3|

作品の内容は、その作品を見ただけでは味わいつくせないところがある。次の作品、また次の作品と、新しい作品を見ることでやっとその旨味がわかるというものだ。

註4|

ここでいう凶器とは、プロレスで使われる凶器のことを指している。レスラーにとっての凶器は、その発想と実現において、知力と表現力の独創性を問われる重要な評価基準である。また、空手などで自身の身体を武器にまで鍛えあげた状態を「人間凶器」などと形容するが、これも身体を超えたところまでその使い方を引き上げたという意味では近いものがある。

【無駄な時間の記録 #3】公演詳細

http://kamimuramegumi.info/record-of-useless-time-3/